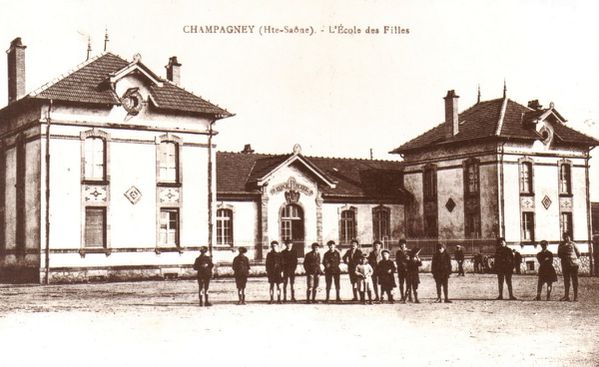

CONSTRUCTIONS D’ÉCOLES AU CENTRE,

A ÉBOULET

ET À

LA PIOTNAZ

Avant 1789 il n’y avait pas de maison d’école à Champagney. Les maîtres faisaient la classe dans des salles louées par la municipalité voire dans des chambres. Le 30 septembre 1790 le conseil municipal décide l’acquisition (pour 2500 livres) de la maison du ci‑devant Chapitre de Lure située au centre du village : « une maison dévastée avec jardin, vergers et dépendances, ceci pour y installer l’école tant des garçons que des filles, pour y loger les enseignants ainsi que les services municipaux » (Délibérations du Conseil Municipal). On y fait encore des travaux deux ans après et la façade de ce vaste bâtiment sera rénovée en 1831. Enfin, en 1880 il est encore remanié et agrandi toujours pour abriter la mairie ainsi que, à partir de cette époque, la seule école des garçons.

A la fin du siècle

dernier Champagney est largement plus peuplé qu’aujourd’hui. Il y a 4114 habitants en 1881, 4087 en 1906. La diversité des activités industrielles en est la cause. Les classes sont surchargées.

En 1892, la troisième classe au Centre compte soixante élèves. Le besoin de nouveaux locaux adaptés à cette situation va se poser de façon cruciale.

A cette époque les garçons allaient donc à l’école dans le bâtiment qui abrite la mairie, l’école réservée aux filles était l’ancienne « maison des sœurs » (actuel club sportif « les Chênes ») et ceci depuis bien longtemps déjà (Par exemple en 1809 - Champagney compte à cette date 2120 habitants - cette école était trop petite. On décida alors de l’agrandir en réparant la grange de la cure et en construisant une cuisine et une chambre à l’institutrice, Françoise Grisey de Plancher‑Bas. Ce même bâtiment fut encore remanié en 1832. Cette maison sera achetée par le diocèse après 1944 et, ironie de l’histoire, la municipalité la rachètera en 1994 !). Mais bien évidemment une nouvelle école est un grand projet, une lourde charge financière que le village seul ne peut supporter. Grand projet dans tous les sens du terme, financier donc, mais aussi à ce moment là, politique. En effet, la Troisième République a une volonté précise en ce domaine et ce n’est pas par hasard si nos belles écoles communales, jusque dans les plus petits villages, fleurissent au cours de ces années : fin du XIXème, début du 20ème siècle.

Avant 1907, l'école des filles était ce qui deviendra plus tard la "Maison des soeurs"

Les filles photographiées en 1892 devant cette école. Marie Démésy, née en 1885, tient l’ardoise. Avec le nœud de travers, Marie Hambert née Burcey (mère d'Hélène Lassauge).

Preuve de cette volonté, c’est l’administration elle même qui pousse à la construction d’une nouvelle école des filles au centre à Champagney. Un débat a lieu entre la municipalité et l’inspection académique en 1897 et 1898. Le conseil municipal rejette l’idée mettant en avant le trop lourd investissement qu’elle représente. L’administration n’en reste pas là. En effet, l’inspecteur d’académie et le sous‑préfet se déplacent à deux reprises à Champagney en 1898. Finalement, face à cette offensive, le conseil accepte le projet.

Petit à petit, la municipalité avait acheté des terrains au centre du village afin de disposer en cet endroit de l’espace nécessaire en vue de constructions futures et aussi d’avoir une place de village digne de ce nom (tout ceci bien avant 1883). Quatre délibérations de l’année 1900 vont encore dans ce sens : achat du terrain Simonin et de la maison Frechin (L’ancien café Kibler situé alors contre l’actuelle boulangerie Petiot, visible sur de nombreuses cartes postales. La mairie ne réussira à en faire l’acquisition pour le démolir qu’en 1960).

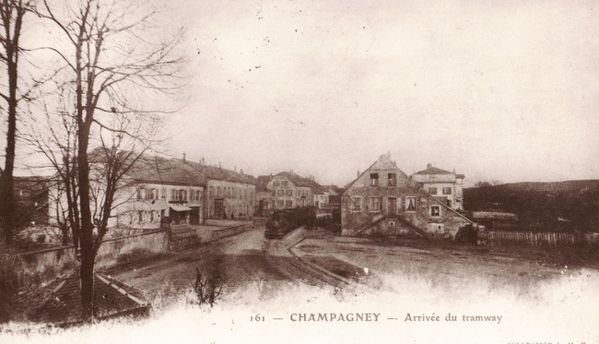

Le vaste café Kibler-Marsot occupait une grande partie de la place du village. Il était aussi une halte pour le tacot.

La façade du même café en 1955. On aperçoit l'école du centre derrière.

Le 31 mars 1901, la municipalité, toujours soucieuse du coût, demande la modification des plans de la nouvelle école des filles. Elle souhaite la construction d’un groupe à trois classes seulement et refuse la création d’une classe enfantine prévue initialement (l’ensemble actuel). Les rapports entre nos élus et l’administration vont se durcir. Et pour cause, c’est elle qui a imposé le projet et maintenant elle le laisse entièrement reposer sur les épaules de nos édiles. La subvention du ministère de l’instruction publique n’est même pas accordée.

Le 20 octobre, le conseil municipal en l’absence d’aide de l’état, considérant qu’un emprunt « grèverait pour l’avenir le budget dans un trop grosse proportion », ajourne purement et simplement le projet.

C’est à la fin de la même année qu’apparaît l’idée d’une autre construction qui va concurrencer la première pendant plusieurs années. Les mines de charbon sont alors la cause d’une forte augmentation de la population du hameau d’Éboulet. L’école du lieu est trop petite pour accueillir les 85 enfants scolarisés. Le premier décembre le conseil propose donc la construction d’une école à Éboulet et considère que le projet concernant le Centre « … est tout à fait inutile puisque ce quartier de la commune diminue de jour en jour ». En près de trois mois l’assemblée présidée par le maire Jules Pezet, change totalement d’avis quant à l’école du Centre.

Avant d’aller plus avant, faisons le tour des écoles qui existaient alors à Champagney lorsque cette vague de construction va commencer.

Deux quartiers possèdent leur école abondamment fournies en élèves grâce aux nombreuses familles de mineurs. Il s’agit du Pied des Côtes (Le quartier du Pied des Côtes n’était rien sans la présence des mines de charbon. Ainsi en 1824 ne s’y trouvaient que cinq à six maisons dispersées, alors qu’en 1888 il était constitué de 86 maisons abritant 125 feux, soit 557 habitants) et d’Éboulet.

Très peuplé aussi à cause de la construction de la digue du bassin, le Ban. L’école du Ban est une simple maison achetée vers 1880 et aménagée pour recevoir les élèves (Pourtant, c’est dès 1833 que le conseil municipal avait décidé la présence d’écoles aux hameaux du Magny, du Ban et d’Éboulet. Les trois bâtiments datent de 1848). Elle possède, tout comme au Magny et à Éboulet un clocheton, mariage du spirituel et du civil imposé par le quotidien. Il est à noter qu’il n’y aura jamais de cloche au Magny étant donné la proximité de celles de l’église. (La cloche n’a pas seulement un caractère religieux. Elle annonce les décès des habitants du hameau : un coup pour un enfant, deux coups pour une femme, trois coups .pour un homme.) Par contre l’école du Grand Crochet, qui remonte à 1892, reçoit moins d’enfants, les familles du Chérimont ayant émigré en nombre aux Amériques à la fin de ce siècle. (Au 19ème siècle les enfants du Chérimont viendront à l’école du Magny jusque vers 1870, puis il y aura une école au Chérimont, une maison d’habitation aménagée. Ils ne viendront à l’école du Grand-Crochet qu’au cours de la dernière période.)

Retournons au Centre où une année s’est écoulée sans aucune évolution. Le 4 décembre 1902, le Conseil municipal se permet de rappeler au préfet l’urgence de construire une école à Éboulet. On apprend encore que 6634,67 francs avaient été réservés sur le budget additionnel de 1902 pour construire l’école du Centre. En février 1903 il est demandé l’autorisation au préfet d’utiliser cette somme pour régler 5500 francs de frais divers, la municipalité n’ayant plus d’autres disponibilités. A la même séance il est décidé que « l’agrandissement de l’École d’Éboulet est plus urgent que la construction de l’école des filles du Centre ». L’évolution est notable : il s’agit d’agrandir l’école d’Éboulet et non plus de construire un nouveau bâtiment et le projet concernant le Centre n’est plus totalement abandonné comme en 1901.

Réponse du préfet le 7 mai : les 6634,67 francs sont bel et bien immobilisés pour la construction d’une école de filles. Quant aux dettes, Champagney devra faire un emprunt.

Le 27 septembre 1903, Jules Piguet est élu maire. La nouvelle équipe ne parle du sujet que le 20 mars suivant. Toujours l’aspect financier puisque l’architecte, Monsieur Fournier de Lure, est invité à revoir son devis à la baisse.

Le 10 avril le nouveau devis concernant deux salles de classe à Éboulet, est accepté. On vote la somme de 15500 francs et on demande que les 6634,67 francs réservés à l’école des filles entrent dans la composition de cette somme.

Avec l’élection de Jules Décey (8 mai 1904), les choses prennent une autre tournure, au moins quant aux choix. Du 13 novembre 1904 : « Considérant qu’il est de toute nécessité de faire exécuter en 1906 les travaux de construction des maisons d’école des filles du Centre à Champagney et du hameau d’Eboulet… », on constate « … que ces projets entraîneront de lourds emprunts et que la commune supporte déjà des emprunts concernant la un grand nombre de dettes. ». La Mairie choisit alors la vente du bois de ses forêts « … avec l’intention formelle de faire exécuter ces travaux au printemps de 1906, lesquels travaux sont absolument indispensables vu l’état défectueux des locaux scolaires existant actuellement. ». Le ton a bien changé, aucune école n’est prioritaire sur l’autre, on fixe une échéance pour bien montrer la volonté de la nouvelle équipe et, à dessein, on noircit un peu le tableau sur l’état des locaux existants.

Le 25

décembre 1904, le conseil municipal approuve les propositions de M Fournier pour l’agrandissement d’Éboulet. Il vote 9800 francs pour cette extension.

Les 6634,67 francs destinés au Centre sont toujours concernés, le complément devant être pris sur le produit de la vente des coupes extraordinaires de 1905. Le 21 mai 1905, retour au Centre :

« Il y a urgence à faire exécuter cette construction le plus tôt possible ». Plans et devis sont acceptés, 48900 francs votés et des

subventions de l’État et du Département sollicitées. Ces deux

constructions sont la grande affaire, « la grande dépense » comme il est écrit, à tel point qu’aucune subvention ne sera plus votée jusqu’à nouvel ordre.

Pendant ce temps, l’agrandissement de l’école d’Éboulet touche à sa fin. Le 18 novembre 1905 a lieu la réception des travaux. Le même jour, le conseil municipal demande la création d’une école enfantine au Centre : « La classe nécessaire pourrait être rattachée au bâtiment de l’école des filles actuellement en construction » .Ce rajout ne se fera pas à l’époque.

L’école des filles est terminée au cours de l’année 1907, la réception des travaux a lieu le 2 août. Le solde des travaux et des honoraires de l’architecte se monte à 2222,22 francs. Un puits équipé d’une pompe est aussitôt construit dans la cour de la nouvelle école (280 francs). Au printemps 1908, d’autres écoles furent équipées quant aux besoins en eau : celle du Ban où furent installées citerne et pompe (600 francs) et celle d’Éboulet où fut également creusé un puits, ainsi toutes les écoles sont pourvues en eau. En 1909, l’ancienne école des filles (ancienne maison des sœurs) est louée en partie, la municipalité n’ayant pas trouvé à la vendre et une palissade est dressée autour du jardin des écoles du Centre.

Au temps où la place du village servait de cour de récréation

En 1911, 200 francs

sont investis dans l’éclairage électrique du préau des écoles. C’est d’autant plus surprenant que c’est la première fois qu’il est fait mention du préau dans les délibérations. A‑t‑il été

construit dans la foulée des travaux de l’école des filles ou quelques années après ? Quoi qu’il en soit il existe en 1911 et ne sera équipé d’une scène de théâtre qu’en 1936.

En 1910, les écoles privées des Houillères de Ronchamp sont fermées. Champagney demande alors la création dans ce quartier d’une école publique à quatre classes (deux pour les garçons, deux pour les filles) et loue dans ce but, et provisoirement, les bâtiments occupés jusque là par les écoles privées. Les frais doivent être partagés avec Ronchamp.

Le 4 juin 1911, Le conseil municipal demande la création d’une école mixte à La Piotnaz, la suppression d’une classe de filles à la Houillère et la création d’un poste pour un troisième adjoint à l’école de garçons au Centre. Le 6 août, la création d’une classe enfantine annexée à l’école des filles est à nouveau demandée.

Le 26 novembre, on accepte les plans et devis de M Fournier pour l’école de La Piotnaz et 17500 francs sont votés pour ces travaux. Le 18 février 1912, toujours pour cette école, on prévoit le creusement d’un puits, la construction d’un préau couvert et l’agrandissement des « cabinets d’aisance ».

Entre temps, Jules Décey est réélu le 5 mai 1912 avec comme premier et deuxième adjoints, respectivement Édouard Mozer et Joseph Frechin.

L’ouverture de l’école de La Piotnaz est prévue pour le 1er octobre de la même année. Pour cette rentrée, on demande encore la suppression de deux postes d’adjoints à la Houillère où les effectifs sont en baisse. Le même jour, 25 août, est décidée l’acquisition du terrain sur lequel se trouve l’école de La Piotnaz, celui‑ci appartenant à la Société des Houillères (13 ares 39 ca à 50 francs l’are). La réception des travaux de construction de l’école de La Piotnaz a lieu en mai 1914, achevant ainsi cette première série de constructions d’écoles pour le XXème siècle.

Les filles en 1902 devant leur école d'alors, l'ancienne "maison des soeurs"

Les filles en 1923-1924

De G à D, de haut en bas :

1er rang : Andrée Beluche, Jeanne Morcely, Thérèse Crépin, Hélène Hambert, Eugénie Drozier, Marie-Louise Chagnot, Adrienne Graffe, Marguerite Deshaye, Suzanne Pinot, Georgette

Siriez

2ème rang : Simone Mathey « le Banquier », Charlotte Kniepuler, Yvonne Peroz « l’Américaine » Lowe, Lucie Brantener, Marie Louise Bony, ? , Suzanne

Gousset, Marthe Péquignot, Madeleine Galley

Assises : Marie Rué, Charlotte Charpin, Simone Bourdenet

La classe de Marie Malblanc en 1927

Marie Malblanc était la mère de Jeannette Malblanc – longtemps secrétaire de mairie - et sœur de Paul Oliver père de André Olivier (Paul Olivier

sera tué par les Cosaques au Ban en 1944).

La classe de Mlle Louise Toillon, directrice en 1927-1928

De G à D, de haut en bas :

1er rang : Jeanne Malblanc, Pas Ercolani, Germaine Taiclet, Aline Nardin, Germaine Grandjean

2ème rang : M T Delors, Gilberte Grisey, Andrée Birnaud, Madeleine Belay, Elisabeth Campredon, Henriette Lacour

3ème rang : Madeleine Cardot, Berthe Couturier, Andrée Carrey, Georgette Fournier, Agnès Fiori, Madeleine Galley

4ème rang : Colette Jacquot, Christiane Malblanc, Renée Malnati, Solange Pringuey, Colette

Gouhenant, Florentine Fiori, Lucienne Richard

La classe de Mlle Vaulot en 1948

De G à D, de haut en bas :

1er rang : Marie-Thérèse Roussel, Georgette Pergue, Mlle Vaulot, Colette Grosey, Ginette Canini

2ème rang : Georgette Jacquot, Micheline, Syriès, Annie Kibler, Josette André, ? , Paulette Lugbull

3ème rang : Yvonne Henry, Madeleine Berche, Claudine André, Rachel Bresson, Josette Bouvier, Renée Gousset

Voir aussi : L'école du centre à Champagney - inventaire avant

travaux

Article extrait de :

/image%2F0810464%2F20140209%2Fob_507d49_dscf7869.JPG)