- 17 -

« Nous étions devenus des êtres amorphes, inexistants. »

Léon Bronchart, rescapé

d’Ellrich

Un camarade mort sur le bord de la route, Léon Delarbre - avril 1945

D’une manière générale, les déportés sont libérés en dehors des camps dans lesquels ils se trouvaient au début du mois d’avril 1945. Auparavant, ils sont évacués dans des conditions presque toujours dramatiques. C’est ce qu’André Sellier appelle le « crime final ».

Si rien n’a été organisé pour les prisonniers de guerre et les civils étrangers travaillant en Allemagne et qui se retrouvent livrés à eux-mêmes, la SS a pris soin jusqu’au dernier moment de ne pas laisser les détenus des camps de concentration tomber vivants entre les mains des libérateurs. Son acharnement durera jusqu’aux derniers jours alors que la défaite nazie est acquise. L’agressivité envers les déportés, les « rayés », ces « sous-hommes », est d’autant plus frappante et incompréhensible que ce sont eux-mêmes, les Allemands, qui les ont réduits à l’état de « sous-hommes », qui en ont fait ces êtres étranges et faméliques. Les auxiliaires des SS sont bien évidemment entraînés dans cette spirale meurtrière et, Blockältester et autres Kapos poursuivent leurs agissements criminels avec une vigueur redoublée.

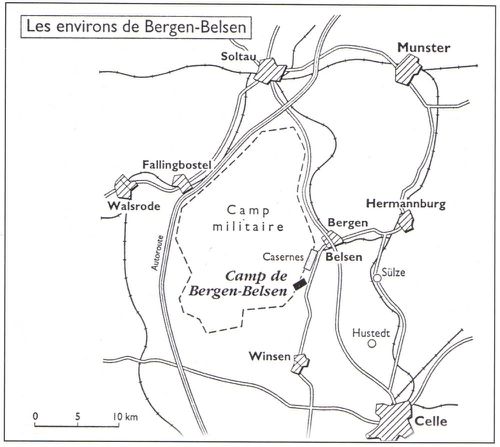

Au soir du 5 avril 1945, le camp d’Ellrich est vide. Neuf convois seront nécessaires pour évacuer les détenus de Dora, d’Ellrich, de Woffleben et d’Harzungen.. Bergen-Belsen sera la destination finale de six de ces Transports.

Le mercredi 4 avril, dans la matinée, Lucien quitte Ellrich par le second convoi au départ de ce camp. Celui-ci arrive à Hambourg le 7 avril, puis il repart vers le sud. Le lundi 9, « vers quatre heures », il atteint Bergen-Belsen. Si l’on sait qu’il y a environ 170 kilomètres de voie ferrée entre Dora et Bergen-Belsen, le temps mis par les trains de déportés qui est de quatre à six jours, donne une idée de la complexité des choses dans cette Allemagne défaite.

Sur les dix hommes qui constituaient le petit groupe auquel appartenait Lucien à l’arrivée à Ellrich, nous savons qu’il n’en reste que trois au moment de l’évacuation. Lucien, ainsi qu’Emile Mura partent par le même convoi. Jacques Stègre qui était alors au Revier, ne s’en ira que le lendemain avec le dernier transport qui vide le Revier et le Schonung. Ce train va conduire ces derniers hommes, en un atroce voyage d’une douzaine de jours, jusqu’à Oranienburg, camp situé au nord de Berlin. « De toutes les évacuations ferroviaires de Dora-Mittelbau, celle d’Ellrich à Oranienburg est la plus meurtrière, du fait du nombre des malades au départ et de la durée du parcours. » note André Sellier dans son étude consacrée à Dora. (Jacques Stègre qui avait dix-sept ans à l’époque, est toujours de ce monde.)

Cette partie de son aventure, aussi brève a-t-elle été, à cause de son extrême densité, est restée, elle aussi, fortement imprimée dans la mémoire de Lucien.

Ce matin là, ce sont les SS et les soldats qui organisent le départ. Ça crie et ça cogne. Lucien raconte : « Le 4 avril, départ brusque vers l’inconnu. Nous sommes consignés dans le Block. Que va t-il nous arriver ? Nous embarquons dans des wagons et l’espace se réduit car deux SS prennent place à chaque extrémité. Par manque de chance, après comptage nous sommes 121. Un de trop. C’est moi ! Je suis séparé de mes quelques camarades Français qui restent en vie. Je fais le voyage avec des Juifs polonais et des Tziganes. Pas de Français. ».

Les déportés sont entassés dans de classiques wagons de voyageurs avec banquettes en bois et allée centrale. Chaque détenu reçoit un morceau de pain, un quart de boule. Lucien ne le mangera même pas. Son estomac est « bloqué », il ne peut rien avaler, ça ne descend pas. Dans la cohue, on tente de le lui voler, il reçoit un coup de couteau – la poche de sa veste rayée porte toujours la déchirure provoquée par cette agression -, finalement Lucien se débarrassera de ce pain en le donnant à un Polonais.

Ce voyage est une folie. Une de plus. Les hommes sont serrés les uns contre les autres, beaucoup restent debout durant tout le voyage et ne peuvent pas bouger. Une puanteur épouvantable se dégage du wagon. Des hommes perdent la raison, ils sont systématiquement abattus par les SS. Tout cela pendant six jours. Bien après, lorsqu’il aura connaissance de cette durée, Lucien ne le croira pas, car dans son souvenir, ce voyage a été extrêmement long, une éternité.

A un moment de cette équipée, survient le Tzigane qui, perdant lui aussi la tête, s’en prend violemment à Lucien. Ce type très grand, « immense », et qui porte le n° 74516, à la vue du 74515 cousu sur la veste de Lucien, en conclut que ce Français a tué son camarade qui avait reçu à l’origine le même numéro. C’est le Juif polonais bénéficiaire du pain de Lucien, et d’autres Tsiganes tout proches qui calment le grand escogriffe prêt à lui faire un mauvais sort.

Les arrêts sont nombreux et interminables. C’est donc le 7 avril que le convoi arrive à Hambourg. Il y reste une heure environ. Lucien a le souvenir d’une multitude de civils aperçus depuis la fenêtre du train. Jean Fournier parlant également de l’arrêt à Hambourg déclare : « Par les fenêtres de nos wagons, nous voyons des routes encombrées de réfugiés, femmes, enfants, soldats, à pied, à bicyclette, des véhicules de toutes sortes, certains tirés par des chevaux, allant dans toutes les directions. ». (1) Enfin, ils repartent vers le sud.

Arrive le moment où le train s’arrête en rase campagne. Pourquoi ce nouvel arrêt ? Lorsqu’on connaît toute l’histoire, on comprend qu’il s’agissait une nouvelle fois de tuer des détenus…Les SS laissent les prisonniers descendre des wagons. En contrebas de la ligne de chemin de fer se trouve un ruisseau. Beaucoup se précipitent au bas de la pente, attirés par cette eau, élément d’une richesse incomparable pour ces hommes privés de tout depuis trop longtemps. Ils sont impitoyablement mitraillés par les Allemands qui les dominent. Les prisonniers restés en haut ont la vie sauve. Ils sont alignés le long du train et subissent une fouille.

Un couteau – morceau de métal bricolé par Michel Stègre, souvenir de l’ami mort – est trouvé sur Lucien. L’Allemand qui opère, le frappe si violemment qu’il se trouve projeté en arrière et bascule de l’autre côté d’un pare-neige – petite haie vive - qui longe la voie à cet endroit. A partir de ce moment précis, pour Lucien, c’est le trou noir. Il ne reprendra connaissance que beaucoup plus tard, recroquevillé sous une banquette du train, sans savoir comment il a gagné cet endroit.

Inconscient pendant quasiment tout le restant du voyage, Lucien évolue dans un coma étrange qui lui a laissé le souvenir très précis d’un véritable rêve dans lequel évoluent des déportés. Il décrit aujourd’hui encore cet onirisme qui lui fut agréable. Là-bas, dans cet autre monde, l’espace était divisé en deux parties séparées par une frontière matérialisée par une sorte de parapet. Des détenus en costume rayé étaient assis là, sur cette margelle et, de temps en temps, l’un d’entre eux basculait de l’autre côté. Mais il ne tombait pas, sa chute se transformait aussitôt en envol, un vol léger et doux. « Ça donnait vraiment envie d’y aller. Cela semblait tellement mieux là-bas ! » précise encore Lucien. Une réelle impression de bien-être et de légèreté. Mais les déportés tombés ne revenaient pas. D’ailleurs une voix l’annonçait : « Si vous y allez, vous ne reviendrez pas ! ». Faut-il préciser que Lucien n’ira pas de « l’autre côté », car il semble évident que s’il avait basculé vers ce bonheur, cette délivrance, il serait en fait, mort sur le plancher de ce wagon sordide, recouvert des souillures des autres malheureux enchevêtrés là.

Pour Lucien, ce moment d’inconscience a duré très longtemps.

Enfin, c’est le lundi 9 avril, en milieu d’après-midi qu’a lieu l’arrivée à Bergen-Belsen. Lucien sort du wagon, le dernier de ce train très long. Les déportés les plus valides, ou plus exactement les moins anéantis, descendent les morts et les empilent sur le quai comme on le ferait pour des stères de bois.

Mais il reste encore un long trajet à parcourir de cet endroit proche d’une gare, jusqu’à Bergen-Belsen - plusieurs kilomètres semble-t-il - et cette marche sera une épreuve de plus. Jacques Courtaud s’en souvient bien lui aussi : « Je me vois encore débarquant à je ne sais quelle gare, sur un quai qui n’en finissait plus. Par cinq, évidemment, nous prîmes la direction du camp, situé à quelques kilomètres de là … Plusieurs de ceux qui formaient ce convoi n’arrivèrent pas à destination. Malheur à celui que ses forces trahissaient, il était impitoyablement abattu par les SS. Jusqu’au bout, leur férocité devait s’exercer sur nous. Il n’y avait rien à attendre d’eux. ». (1)

A propos de cette mise en route par cinq, Lucien précise que, si à Buchenwald les hommes marchaient par cinq au pas cadencé, à Ellrich aux moments les plus forts de la déchéance, ils se rangent toujours par cinq mais, le pas cadencé n’est plus possible. Enfin, à l’arrivée à Bergen-Belsen, si les survivants se mettent en route, la mise en rangs est improbable. Dès que les morts sont empilés sur le quai, il faut vite se ranger par cinq, mais très rapidement, les rangs se disloquent et s’étirent, s’étirent de plus en plus.

Les SS sont montés avec leur matériel dans un camion qui ferme la marche. Ils tuent les traînards et même, avec le véhicule, en écrasent un certain nombre. D’autres soldats armés suivent sur les côtés et abattent, eux aussi, les détenus à bout de forces. Etant descendu du dernier wagon, Lucien est très mal placé en fin de colonne et, voyant tout cela, une fois de plus, il rassemble ses dernières forces afin d’allonger le pas, de remonter toute la file qui s’étend sur des centaines de mètres, avec l’espoir de retrouver des Français. Il est récompensé puisque beaucoup plus loin, il aperçoit sur Mura. Celui-ci est dans une triste et dramatique situation. Assis sur le bord de la route, appuyé contre un arbre, il n’en peut plus. Il a décidé d’ arrêter là, il abandonne. Se trouvent à proximité, d’autres gars du Block 6. Lucien raconte ce qui se passe à l’arrière : « Attention Mimile, ils tuent tout le monde derrière ! » et, aidé d’un autre, il le relève. Les trois hommes se soutenant mutuellement, reprennent alors leur marche.

A ce moment, ils entendent clairement la canonnade. L’Allemagne sombre dans le chaos et son peuple va connaître la plus grande désillusion de son histoire.

Tous les détenus de cinq des six convois arrivés à Bergen-Belsen sont conduits dans des casernes situées au-delà du tristement célèbre camp de concentration, celui qui a emporté, parmi des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, la douce et énergique jeune fille que fut Anne Frank.

Il est situé en bordure d’un immense camp militaire et, il semble que le lieu d’arrivée des trains soit une sorte de quai de débarquement destiné aux troupes venant là, auparavant, en manœuvre et logées dans les casernes en question.

La plupart des détenus arrivent exténués, en particulier à cause des conditions de marche depuis leur descente des wagons. Léon Bronchart se rappelle : « Nous n’avons plus aucun contrôle de nos actes, de nos gestes, nous sommes totalement épuisés. On s’abat où on s’arrête, sans désir ni choix, et on sombre. ». (1)

Dans le souvenir de Lucien, ces casernes sont isolées, éloignées du camp de concentration. L’ensemble est vaste et les bâtiments grands. Tout est à l’image de ce que pouvaient être des casernements en France. Les locaux semblent vides et, s’il ne s’agit pas d’un camp, il y a cependant des barbelés. Les gardes sont des Hongrois en uniformes kakis.

En réalité, à quelques semaines de la défaite totale, les Allemands ont transformé ces casernes en un camp « extérieur » à celui de Bergen-Belsen. C’est le Kasernenlager, « camp des casernes », qui a son propre commandant, Franz Hössler, un ancien d’Auschwitz et de Dora.

Les détenus arrivent là, dans le désordre le plus complet. Ils prennent possession des bâtiments et s’y regroupent par affinités et par nationalités. Ce premier jour, Lucien et quelques compagnons se retrouvent, dans un premier temps, sous les toits, dans un grenier. Ils ne tardent pas à redescendre au premier étage et se posent dans un couloir. Il s’y étendent à même le sol et dorment ainsi. Ils ne sont plus que des loques. Il n’y a pas d’eau et rien à manger.

D’autres rescapés ont décrit avec beaucoup de détails cette courte semaine passée dans ces bâtiments, des hommes probablement en moins mauvais état physique et qui ont pu se mouvoir davantage. Dans le livre d’André Sellier, il est dit : « Une soupe claire est fournie quotidiennement par la cuisine du camp voisin. ». Lucien et ses proches ne recevront de la soupe qu’une seule fois. Rassemblés dans une pièce de leur bâtiment, ils vont deux par deux – ceux qui peuvent marcher et qui de plus, possèdent un récipient – se faire servir. Mais, cette distribution dégénère très vite et c’est la bousculade avec des cris et des coups. Lucien a de la chance car il détient une gamelle en aluminium, élément appartenant au matériel individuel du soldat français, qu’il a récupérée sur un mort à Ellrich. Malheureusement, quelqu’un repère un morceau de viande suspect qui surnage dans le liquide. Le souvenir des actes de cannibalisme d’Ellrich ressurgit et, pas un seul d’entre eux, ne touchera à cette nourriture…

Une autre fois, ils recevront une boîte de pâté. Et ce sera tout. Ce pâté sera partagé entre les dix-huit qu’ils sont alors, par un Russe qui s’appliquera à découper des tranches infiniment minces et égales. En réalité, c’est à nouveau la famine et cette carence pousse les hommes qui peuvent se déplacer à faire preuve d’imagination. La quête de nourriture, ou plus exactement de choses à manger, tient l’esprit de Lucien en éveil. C’est ainsi qu’il en arrive à cueillir les feuilles d’un groseillier, à les faire cuire dans sa gamelle et à les manger en compagnie d’Emile.

La faim les fait braver l’interdiction qui leur avait été faite de sortir du bâtiment. Plusieurs témoignages racontent le moment d’hystérie que fut l’attaque des cuisines. Lucien y assiste depuis une fenêtre. Une foule de détenus se rue sur l’office, c’est une folie collective. Ceux qui en ressortent avec des pommes de terre dans les bras sont piétinés, déchirés par les autres restés au-dehors et qui s’emparent des tubercules.

Quelques jours après cette scène dramatique, Lucien se rend sur place. Tout est saccagé et souillé. Il pénètre alors dans le foyer attenant. Là, il trouve au milieu d’une totale pagaille, un sucrier en pâte de verre représentant une poule avec écrit dessus « souvenir de Montbéliard ». Petitesse de notre monde… Peut-être un souvenir de conquête rapporté en cette « Allemagne profonde » par un soudard arrivé en vainqueur, sourire aux lèvres, dans le Doubs, en juin 1940 ? Peut-être …

Le pillage des silos à rutabagas donne lieu à d’autres scènes de folie. Il y a de nouvelles bagarres et de nombreux détenus affamés sont à cette occasion, tués par les SS. Lucien et Emile s’y rendent une seule fois. C’est dangereux et l’expédition qui se passe de jour, est rapide car les militaires Hongrois leur tirent dessus. Les affamés se sauvent n’ayant pu récupérer que quelques malheureux légumes. Au retour, ils sont arrêtés par un groupe de Russes menaçants. Lucien improvise un geste, un cri à l’attention d’un groupe d’amis imaginaires, juste le temps de se dégager de ce mauvais pas et de quitter l’endroit. Se faire tuer pour quatre mauvais légumes ! Tout est possible en ces journées où l’anarchie la plus complète va l’emporter sur l’ordre nazi.

Heureux d’être rentrés saufs, ils entreprennent de manger les rutabagas causes de tant de convoitises. Lucien en avale un avec peine et distribue les autres autour de lui.

Lucien ne sait pas ce qui se passe dans les autres bâtiments. Ses deux expéditions – aux cuisines et au silo – ont été largement suffisantes, il n’a plus assez d’énergie pour aller voir ailleurs. Avec Emile, ils restent l’essentiel du temps allongés, amorphes, transparents…

Ces quelques journées passées dans cet endroit, ne ressemblent à rien. Au tout début, un semblant de rigueur imposée par les nazis s’effiloche très vite, pour laisser la place à la pagaille. Les premiers jours, les appels ont même lieu comme « autrefois », comme à Ellrich. En fait, Lucien ne vit qu’un ou deux appels et plus rien, c’est le désordre. C’est la dérive vers autre chose, peut-être la liberté ?

Des milliers d’hommes sont couchés, éparpillés dans la cour, ils meurent là où ils se trouvent, n’importe où. Il est des détenus qui sont dans une meilleure situation physique. La santé dépend de l’ancienneté de la déportation et aussi de l’histoire personnelle de chacun. De plus, ces différences sont encore liées au fait que tous ne viennent pas du même endroit.

Un jour, vers la fin de cette période, les SS arrivent pour l’appel. Ils ordonnent, les fous, comme si de rien n’était : « Mützen ab ! ». Ils sont copieusement hués par les détenus et sont même sifflés. Il n’y aura pas de sanction pour cette réaction que nous sommes tentés de qualifier de bon sens, mais qui, il y a peu, aurait eu des conséquences effroyables pour les prisonniers. L’interprète déclare : « Restez calmes, vous allez bientôt être libérés. ».

" Le transport de Dora à Bergen : cinq jours et quatre nuits dans la pluie et le froid. Nous étions cent par wagon, sans toit, sans eau et presque sans vêtements " - Léon Delarbre

C’est le 15 avril que les Britanniques libèrent, simultanément mais séparément, le camp de Bergen-Belsen et les casernes. Ce jour-là, cela fait quarante-huit heures qu’ils sont couchés dans leur couloir, Mura le dos contre une cloison, Lucien à ses pieds. Ils entendent le bruit de la bataille, des détonations. Cela les laisse indifférents. Soudain, on perçoit le bruit d’un véhicule suivi d’une clameur et encore des cris plus distincts : « Les Anglais sont là ! ». N’expriment leur joie que ceux qui le peuvent, il faut être fort pour pouvoir crier. Aussi, beaucoup restent sans énergie et insensibles. Maxime Cottet sur le moment de la libération résume ainsi sa réaction : « Je ne réagis pas, je survis comme dans un rêve, sans douleur, sans pensée. ».

Emile Mura dit à Lucien : « Regarde voir ce que c’est ! ». Celui-ci puise dans ses dernières forces afin de se redresser. Il regarde par une fenêtre et aperçoit une chenillette qui entre dans la cour de la caserne. Il est quinze heures. Ils sont libres. Aussi simple et banal que cela. Tous sont libres, les morts sont libres, les vivants sont libres, les presque morts aussi ! Pour des milliers de ces épaves, ces morts-vivants, cela ne signifie pas grand chose, cela ne signifie rien. Et beaucoup mourront libres.

Lucien explique que, dans un premier temps, il n’y a eu aucun changement, « ni en bien, ni en mal ». Ils sont désormais des survivants, toujours étendus au même endroit. Mais, psychologiquement un changement radical va s’opérer, maintenant un but se présente à eux. « Désormais, ce qui nous tient, c’est la liberté. » résume Lucien.

Le lendemain, les déportés apprennent qu’ « ils » soignent la dysenterie. Lucien, toujours lui, se remet en route, car c’est un véritable voyage qu’il entreprend. Il mettra la journée entière pour effectuer l’aller retour, traverser la cour et tous ses obstacles – des corps – afin de se rendre dans un local où il recevra une pastille d’opium ainsi que du charbon de bois pour lutter contre la dysenterie. Il renouvelle l’exploit le jour suivant avec Emile, ce qui lui permettra d’être servi une seconde fois.

Au cours de ces premières journées de liberté, l’état d’esprit des deux hommes évolue. Une sorte de satisfaction les envahit car, même si la mort l’emporte, les emporte, ils mourront en hommes libres. Enfin, Lucien réalise que mourir à Ronchamp parmi les siens est de l’ordre du possible et cette probabilité se transforme vite en désir. Quant à Mura, c’est le besoin de revoir ses enfants qui va le tenir.

Les déportés les moins affaiblis servent de lien entre les soldats britanniques et les gens comme Lucien et Emile, ceux qui sont d’une extrême faiblesse. Ils sont chargés de relever les noms des vivants ce qui permettra aux libérateurs de dresser des listes par nationalités et par ordre alphabétique.

Peu après, ils reçoivent pour la première fois à manger. Quelques cuillerées de « porridge » en guise de repas, une pâte sucrée présentée dans des ramequins. Cela provient de l’infirmerie militaire. Cette petite quantité de nourriture sera donnée à ces hommes qui ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes, chaque matin. Puis, ce sera une soupe.

Bien sûr, il n’y a plus d’appel, mais, si les soldats Hongrois ont disparu, étrangement, des SS traînent encore quelques jours après l’arrivée des soldats occidentaux. Il est encore plus surprenant d’apprendre qu’ils sont là, libres et toujours porteurs de leurs armes.

Huit jours s’écoulent ainsi. C’est le printemps et il fait beau. Si Lucien et ses compagnons sont libres, la joie n’est pas au rendez-vous, ils sont bien trop affaiblis. Pour eux, un nouveau combat commence parce que, si les nazis sont vaincus, la mort – leur propre mort - est encore de l’ordre du possible et ils songent, pleins d’amertume, à tous les camarades morts au cours de ces derniers mois dans des conditions qu’il leur sera bien difficile de décrire à ceux du monde normal.

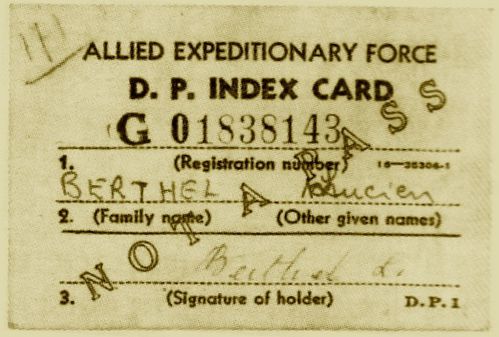

Carte attribuée à Lucien par les Britanniques

après sa libération à Bergen Belsen

(1) Dans le livre d’André Sellier sur l’histoire du camp de Dora, déjà

cité

Lire la suite : Partir pour l'Allemagne - 18

- Le retour

Retour au début de l'histoire : Partir pour l'Allemagne ! - 1 - A Magny-Vernois

Dédicace : Partir pour l'Allemagne ! - dédicace

/image%2F0810464%2F20140209%2Fob_507d49_dscf7869.JPG)